運送業界では、労働力の確保が年々困難になっています。

2024年4月に時間外労働が年間960時間に制限され、今後ドライバー1人あたりの配送量が減少すると想定されています。

ドラックドライバー1人あたりの配送量が減ると業界全体で運べる荷物量も減少し、、荷物の遅延や物流コストの上昇などの影響も考慮しなければいけません。

本記事では、運送業界の2030年問題の原因や影響、そして対策を解説します。

運送業の2030年問題とは?

野村総合研究所の推計では、2030年のトラックドライバー数は2015年度と比較して秋田県は約46%、青森県は約48%、高知県は約49%にまで減少すると予測されています。

全国的にも2025年度比でトラックドライバーが約65%になると予測されており、2030年には輸送量が大きく落ち込むおそれがあります。

特に、東北地方では荷物の41%、四国では40%が輸送困難になる可能性が示されており、経済活動への影響が懸念されています。

これまで、人員不足を埋めるために長時間労働で対応してきた企業が多かったものの、時間外労働が規制されてしまったため長時間労働では対応しきれなくなりました。

全国規模で見ても、2030年には全体の約35%の荷物が輸送先を確保できない可能性があり、地域や業種によっては供給が滞るリスクが高まっています。

参照:株式会社野村総合研究所|トラックドライバー不足における輸配送のあり方~地域別ドライバー不足数の将来推計と共同輸配送の効用~

2030年問題が起こる原因

運送業界の2030年問題には、以下のような原因があります。

- ドライバー不足が深刻化している

- ドライバーの高齢化が進んでいる

- 業務の負担が増加している

2025年現在でもドライバー不足が深刻ですが、今後さらに問題が深刻化することが懸念されています。

ドライバー不足が深刻化している

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働は年間960時間までに制限されました。

これまでトラックドライバーの長時間労働で補ってきた輸送量が一気に下がるため、同じ出荷数をこなすためには、より多くのドライバーを雇わなくてはなりません。

しかし、少子高齢化の影響で若年層の人口が減少し、採用が難しい状況が続いています。

さらにトラックドライバーは危険やきついなどのイメージが強いため、人材確保が進みにくく、募集をかけても応募が少ない企業が増えています。

結果として、既存ドライバーに業務が偏る場面が増加し、時間外労働削減と人員不足のジレンマが同時に発生している状態です。

新たなトラックドライバーを確保できない場合、時間外規制を守るだけで手いっぱいになり、受注を抑制せざるを得ないリスクが出てきます。

ドライバーの高齢化が進んでいる

運送業界では若年層の参入が少なく、40代以上のドライバーが増えています。

若年層にとって、体力を使う長距離運転や不規則な勤務体系に対する抵抗感が根強いためです。

加えて、時間外労働の上限規制による給与面の不安から、これまで時間外労働手当で収入を確保していたベテラン層が離職に踏み切る懸念があります。

労働時間を減らすメリットはある一方、手取りの減少が生活を圧迫するのではないかと疑う声もあり、離職率の増加リスクは拭えません。

こうした状況は、運送業界全体の高齢化をさらに進め、若年層の人手不足という問題をより深刻化させています。

業務の負担が増加している

時間外労働の規制により、1人あたりの稼働時間が減少し、未処理の配送が翌日に持ち越されるケースが増えています。

出荷数や配達件数は大きく変わらず、働ける時間だけが短くなったため、倉庫内作業や事務作業などでの効率アップが欠かせません。

しかし業務効率化が求められる一方で、急いで業務を進めるとミスが増える可能性もあり、現場のスタッフには精神的負担がのしかかっています。

倉庫スタッフとドライバーの連携を密にして荷物をスムーズに仕分けできる体制や、ITシステムを活用した配車管理などが急務となっています。

運送業界の2030年問題で想定される影響

トラックドライバー不足や高齢化の加速から、2030年には以下のような事態が想定されています。

- 荷物の遅延

- 物流コストの高騰

- 地産地消の見直し

特に、トラックドライバー不足による荷物の遅延は、多くの業界に影響を与えます。

荷物の遅延

2030年には、需要に対してトラックドライバーの絶対数が足りなくなり、荷物の配送スピードが落ちる現象が懸念されます。

1995年頃はドライバーが約100万人いましたが、2030年には60万人以下になるという試算があります。

企業にとっては荷物の滞留や顧客からのクレーム増加が予想され、信頼を損なうリスクが高まります。

荷主側の生産計画にも影響が及び、サプライチェーン全体に混乱が波及しかねません。

物流コストの高騰

ドライバー不足で人件費が上がるうえ、需要と供給のバランスが崩れると運賃全体が上昇します。

実際、日本では2010年代前半から物流インフレが始まっているとの指摘があり、2030年に向けてさらにインフレが顕著になると言われています。

輸送効率の低下に加えて、燃料費や車両コストが高まる場合もあるため、運送会社は利益確保が難しくなるでしょう。

物流コストは最終的に商品の販売価格に転嫁され、消費者の負担増につながります。

地産地消の見直し

輸送力が下がり物流コストが上がるなか、地域内で生産された商品を地域内で消費する地産地消が注目されています。

生産や販売拠点を分散・再編して長距離輸送を抑える動きがあり、特に食品や日用品の分野では顕著です。

企業は地域の生産体制を整えて流通ルートの短縮を進めることで、運送コストを軽減したいと考えています。

こうした動向が広がれば、長距離トラック便の需要が一部減少し、運送業のビジネスモデルにも変革が求められる可能性があります。

運送業界の2030年問題解決に向けた対策

ドライバー不足や高齢化などの構造的な問題に対して、以下のような対策が求められています。

- 運送業界専門の求人サイトを活用

- 物流の効率を阻害する商慣行の是正改善

- 共同配送による効率化

- ダブル連結トラックの活用

- 再配達の削減

- 鉄道や船舶への転換

特に、トラックドライバー不足が深刻な企業には、運送業界専門の求人サイトの活用が有効です。

運送業界専門の求人サイトを活用

人材採用で課題を抱える企業は、運送業界に特化した求人サイトを有効活用しましょう。

運送業界に特化した求人サイトには、即戦力として期待できる人材が多く登録しており、採用後の教育コストの軽減が見込めます。

若年層を積極採用したいと考える企業はSNSやネット広告との連携を強化し、幅広い年齢層へのアピールを工夫する方法も欠かせません。

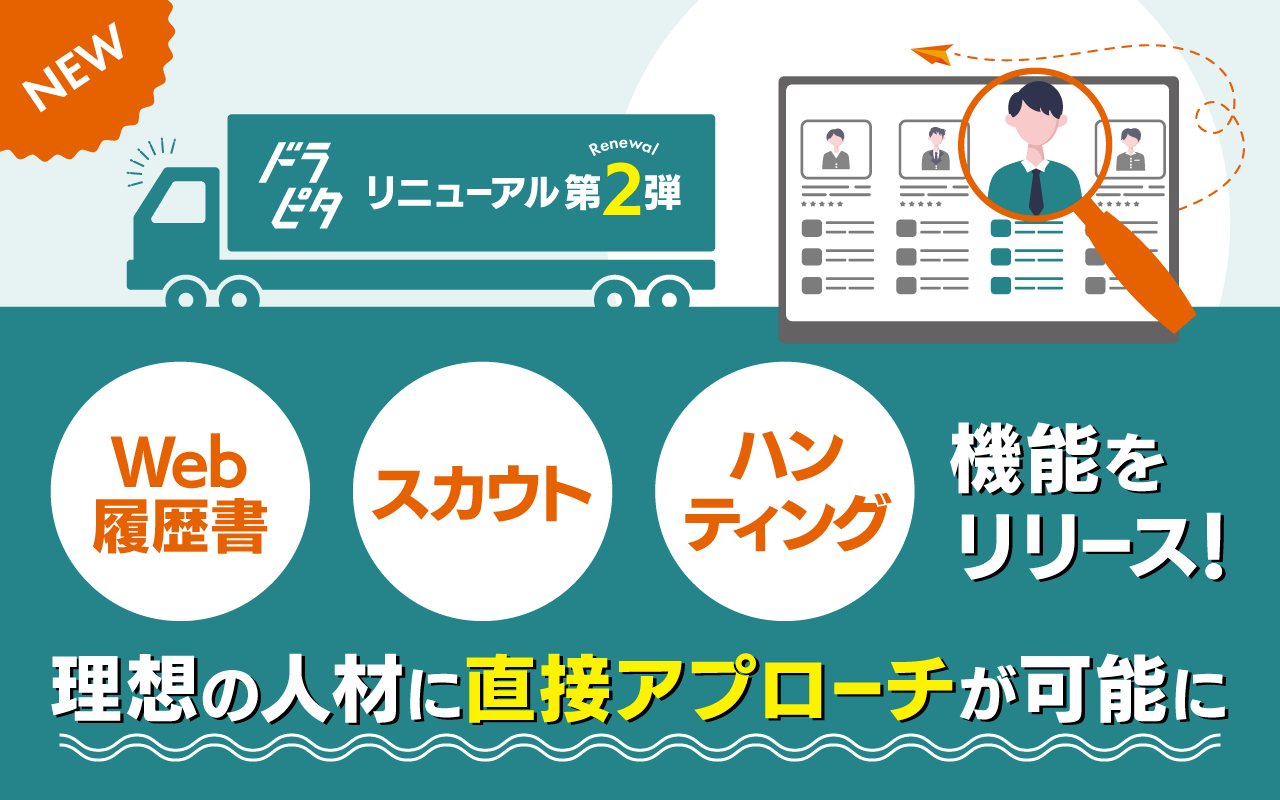

求人サイトとしては、物流業界に特化した「ドラピタ」がおすすめです。

ドラピタでは、面接や選考を効率化し、即戦力となる人材を確保しやすいのが魅力です。

人手不足の解消を図りたい企業は、専門性の高い求人サイトを活用すると、新たな人材を確保しやすくなります。

物流の効率を阻害する商慣行の是正改善

政府は輸送効率を下げる商慣行を見直すため、規制や指導を行う意向を示しています。

運賃を適正に設定し、取引関係を公正に保つ仕組みづくりを進め、トラック事業者が負担過多に陥らないようにするためです。

実際の取り組みとしては、下請け構造が多重化している部分を整理し、トラック事業者が正当な対価を得やすい環境を整えることを目指しています。

違反が確認された場合は「トラックGメン」が荷主や元請事業者を監視・指導し、必要に応じて勧告・命令が行われる予定です。

こうした動きに対応するため、企業は運賃交渉や契約内容を透明化し、労働者の働き方改革を同時に推進する姿勢が求められています。

共同配送による効率化

共同配送は、複数企業が協力し合って車両や配送拠点を共有し、輸送を効率化する仕組みです。

これまで企業ごとに分割されていた配送ルートを集約し、積載率を高めることが主な目的です。

車両や拠点の集約によって、稼働コストを抑えながらリードタイムの短縮も見込めるため、人手不足への対策として注目されています。

さらに、配送センターの自動化や情報共有の高度化を合わせると、車両の空走を減らし物流業界全体の改革につながります。

2030年問題を乗り越えるうえでは、企業間の壁を取り払い、ノウハウを共有しながら共同配送の導入を広げていくことが大切です。

ダブル連結トラックの活用

1台で大量の荷物を運べるダブル連結トラックは、トラックの台数やドライバーを効率的に配置するための取り組みとして期待されています。

ダブル連結トラックには1回の輸送量を拡大し、人件費の削減やCO₂排出量の低減を図れるなどのメリットがあります。

高速道路の専用レーン整備や駐車スペースの拡充が進めば、よりダブル連結トラックを導入しやすくなるでしょう。

国は2025年3月末まで高速道路料金を割引して普及を促していますが、安全面や走行ルートの制限、導入コストの大きさなど課題も残っています。

長距離輸送が多い企業にとってダブル連結トラックはメリットが大きいため、2030年問題を見据えて早めに導入を検討する動きが見られています。

再配達の削減

荷物の再配達を減らすことは、トラックドライバーの負担を大きく和らげる対策として注目を集めています。

配達先が留守の場合に生じる再訪問は、時間・燃料・人件費がすべて増える要因です。

政府や業界団体では、再配達を減らすためにポイント還元制度や送料無料表示の見直しを試験運用し、消費者の意識を変える取り組みを実施中です。

コンビニ受取や置き配、余裕を持った日時指定などにポイント付与を検討し、利用を促進している事例もあります。

またトラックドライバーの手間を減らせれば、稼働時間を有効に使えるようになり、輸送効率アップに期待がもてます。

鉄道や船舶への転換

トラック輸送に過度に依存する状態を緩和するために、鉄道や船舶への輸送転換が急務です。

コンテナ貨物を拡充するためのインフラ投資が検討されており、モーダルシフトが促進されています。

鉄道や船舶を使えばCO₂排出量を減らしやすく、環境負荷低減にもつながります。

しかし現状では、積み替え作業やスケジュール調整などの課題が残り、トラック輸送ほど柔軟には進んでいません。

運送業界の2030年問題に必要な技術革新

運送業界の2030年問題を解決するためには、以下のような技術革新も必要です。

- 物流DX

- 自動運転

- ドローン

2025年現在では、物流DXの推進が活発化しています。

物流DX

物流DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術や自動化技術を活用して、物流の業務プロセスやビジネスモデルを大きく変革する取り組みです。

例えば、自動仕分け機や在庫管理システムの導入により、倉庫内作業の人的依存を下げられます。

輸送ルートの最適化やトラックの積載率向上などもソフトウェアで分析しやすくなり、効率の良い運行管理が現実的になります。

近年は、3PL企業(物流業務を荷主・運輸会社以外の第三者として包括的に受託する企業)が進める完全自動化の倉庫システム開発も急速に進んでいます。

物流DXは、システム構築には初期費用がかかる反面、長期的には人件費の抑制やミスの削減などの効果が期待できるのが特徴です。

自動運転

日本は自動運転の研究・開発面では世界でも先行していますが、実用化レベルで見ると海外に後れをとっています。

2022年4月にはレベル4の自動運転(特定の条件下でドライバー不在走行)に関する道路交通法改正が公布され、2023年4月から施行されました。

完全自動運転に相当するレベル5はまだ実証実験段階で、道路交通インフラの整備や法規制のさらなる見直しが必要です。

AI技術の進歩が進めば、自動運転で24時間トラックを稼働できる未来が見えてきますが、安全性や社会的受容などの課題が残されています。

ドローン

ドローンを使った配送は、人が運転する車両とは異なる経路で荷物を届けられるメリットがあります。

特に、山間部や離島などの陸路が限られる場所では、有効な配送方法として期待されています。

楽天など一部企業は実験的にドローン配送を始めていますが、まだ法整備や安全性の検証が十分ではなく、実用化には至っていません。

またAIと連動した運行管理システムを導入し、飛行ルートや飛行高度を自動最適化できるようにすることも課題です。

ドローン配送は実用化が難しいものの、過疎地域への物流支援や、災害時の緊急物資輸送などに役立つテクノロジーとして期待が寄せられています。

運送業の2030年問題を解決するために今からできる対策を講じていこう

運送業界の2030年問題は、トラックドライバー不足や高齢化が要因となって進んでいます。

特に時間外労働の規制強化が始まってからは、より一層の人材確保と労務管理の改善が欠かせません。

トラックドライバー不足への対処としては、物流業界専門の求人サイト「ドラピタ」の活用がおすすめです。

トラックドライバーが多く集まるドラピタでドライバーを確保し、今後の労働環境改革に対応していきましょう。